El enclave de Burgos que está ligado a la Ley más importante del mundo

Las leyes de Burgos de 1512 suponen la extensión al Nuevo Mundo de la aparente dignidad que tenían los ciudadanos libres del incipiente imperio español. El convento de San Pablo es el lugar en el que nacen los Derechos Humanos

Hay un lugar en Burgos al que no se le ha dado la verdadera relevancia que tiene. Es cierto que está bajo el suelo y que otro edificio se sostiene sobre su suelo. Fue un convento dedicado a San Pablo y perteneciente a la Orden de Predicadores, los dominicos, fundados por el burgalés de Caleruega Domingo de Guzmán.

La importancia histórica de este lugar destaca incluso por encima de su realce artístico. Es el convento de San Pablo. En 1512, un pequeño grupo de teólogos y juristas se reunió en este lugar de Burgos para dictaminar la más importante ley de la historia de España. Son las Leyes de Burgos.

El rey Fernando el Católico y el cardenal Cisneros convocaron una Junta extraordinaria en Burgos en el año 1512 para hablar profundamente de esta cuestión. Así nacieron las Leyes de Burgos, u «Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios», aprobadas en 1512.

Los dominicos fueron testigos de la esclavización y el maltrato que los indígenas americanos sufrieron por parte de los colonos españoles en los nuevos territorios. La denuncia de fray Antonio de Montesinos en la isla de Santo Domingo en un sermón del cuarto domingo del Adviento de 1511 fueron la chispa definitiva.

Este cuerpo legislativo para las Indias estaba compuesto por 35 leyes que regulaban las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas. Se dictaminaba que los hombres y mujeres que vivían en las llamadas Indias eran libres; que debían trabajar y que las condiciones de trabajo debían de ser llevaderas, que tenían derecho a la propiedad privada, que los trabajadores por cuenta ajena cobraran un salario conveniente en especie, y que, en todos los procesos, debía de hallarse Dios. No podían ser explotados ni recibir ninguna clase de castigo físico. Si un encomendero no trataba bien a sus nativos era multado.

Lamentablemente, estas leyes no fueron cumplidas por parte de los encomenderos, razón por la cual, algunos misioneros siguieron denunciado los abusos seguían cometiéndose. Entre ellos, se encontraba fray Bartolomé de las Casas, quien en 1540 logró informar de la situación a Carlos I, el cual no demoró en convocar nuevamente a los expertos para que valoraran la situación, como explica el profesor Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes, en su blog de la Universidad Isabel I.

En 1542 y 1543 se promulgaron las Leyes Nuevas, «que fueron más allá, incluso a abolir la encomienda y la esclavitud. Sin embargo, estas disposiciones tampoco fueron cumplidas por parte de los colonos, lo que llevó a Las Casas a escribir su conocida obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, en 1552», recuerda Bachmann.

Las leyes

Las Leyes de Burgos se materializaron en tres bloques de problemas. Uno, los derivados del orden jurídico tras la conquista y la colonización. Otro en relación con la legitimidad y la soberanía española; otra la licitud de las guerras con que se impuso y otro con el trato que se había de dar a los naturales.

Según Miguel Ángel Santamarina, en un artículo en la revista Zenda, las Leyes de Burgos reconocían que los indios habían sufrido «el robo de sus tierras, pero no se las restituían, sino que validaban la alternativa de las encomiendas, una forma de organización social vinculada a las iglesias que se habían levantado en estas comunidades».

Se conservan tres copias contrastadas, redactadas a partir del original. Dos en el Archivo General de Indias de Sevilla y otra copia en el Registro General del Sello. Constituyen el primer cuerpo legislativo que se dio para las Indias, y al mismo tiempo el origen de una legislación fecunda y múltiple dictada para los pobladores del Continente americano.

San Pablo

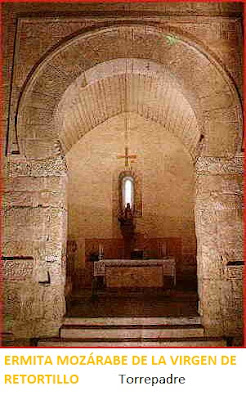

El convento dominico de San Pablo, de Burgos, fue uno de los más importantes de la Orden, con una importancia religiosa, cultural, política y artística muy notable en la historia de la ciudad. Fue objeto de la tesis doctoral de José Antonio Casillas, publicada en extracto en el volumen XXIV de la 'Monumenta Histórica Iberoamericana' de la Orden de Predicadores, con el título El convento de San Pablo de Burgos, Historia y Arte.

El autor habla de que la construcción de la iglesia se inicia, en los primeros años del siglo. Correspondiente a los siglos XIV y XV, se realiza la construcción de las

capillas entre contrafuertes de las naves laterales «así como el arco de acceso desde el crucero y unos restos arrasados de la cimentación de la pared oriental de la primitiva sacristía». Es del mismo tiempo la capilla y otra dedicada a la Magdalena y después a la Piedad.

Burgos

Sábado, 19 de octubre 2024, 09:15